在组装电脑或升级硬件时,主板的选择往往是核心环节。然而,面对市场上琳琅满目的主板型号和尺寸规格,许多用户会产生疑惑:“ATX 主板属于大板吗?” 这个问题的背后,实际涉及主板行业对尺寸的标准化分类以及不同规格主板的适用场景。

一、主板中大板和小板的定义

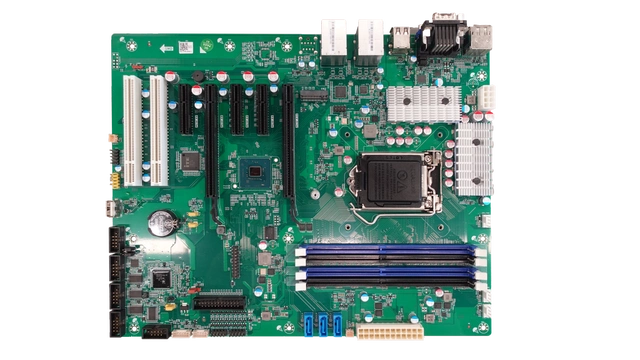

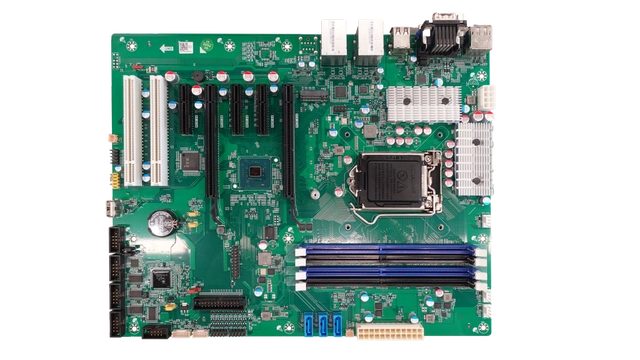

主板作为计算机的 “骨架”,承载着 CPU、内存、显卡等核心部件的连接与协作,其尺寸直接影响机箱兼容性、硬件扩展能力以及散热设计。常见的 “大板”“小板” 等通俗说法,实际上对应的是行业标准化的尺寸规范,例如 ATX、Micro-ATX(M-ATX)、Mini-ITX 等。其中,ATX(Advanced Technology Extended)作为主流规格之一,长期被归类为 “大板”。但究竟如何界定 “大板”?ATX 是否真的符合这一标准?本文将通过系统化的分类解析,揭示 ATX 主板的定位及其与其他尺寸主板的差异。

二、主板尺寸分类标准

主板的尺寸由行业标准严格定义,不同规格对应不同的功能定位。以下为常见分类:

1、ATX(305mm×244mm):由 Intel 于 1995 年推出,至今仍是台式机主流规格。其较大的尺寸提供了丰富的扩展接口和插槽,例如 4-8 个内存插槽、3-4 个 PCIe 插槽、多组 SATA 接口等,适合高性能需求场景。ATX 被公认为 “标准大板”,是区分其他小型主板的基准。

2、Micro-ATX(244mm×244mm):在 ATX 基础上缩减宽度(保留长度),尺寸更紧凑。通常保留 2-4 个内存插槽和 1-2 个 PCIe 插槽,扩展能力适中,属于 “中型板”,平衡了空间占用与功能需求,常见于主流家用电脑。

3、Mini-ITX(170mm×170mm):极致小巧的规格,仅保留 1 个 PCIe 插槽和 2 个内存插槽,适合迷你主机或 HTPC(家庭影院电脑)。因其体积限制,散热设计和硬件兼容性需特别注意,属于 “迷你板”。

4、E-ATX(305mm×330mm 及以上):专为高端工作站或服务器设计,尺寸超越标准 ATX,可容纳更多 CPU 插槽、内存通道和 PCIe 通道,是真正的 “超大板”。

总结:主板的 “大板” 标签通常以 ATX 为分界线,其尺寸和扩展能力显著高于 Micro-ATX 及以下规格。

三、ATX大板的核心特征

ATX 主板的 “大板” 属性不仅体现在物理尺寸上,更反映在其功能设计优势:

1、扩展性优势:PCIe 插槽数量多:支持多显卡交火(如 SLI/CrossFire)或扩展独立声卡、采集卡等设备。

2、内存插槽充足:通常配备 4-8 个插槽,支持大容量内存配置,满足内容创作、虚拟化等需求。

3、存储接口丰富:提供 6-8 个 SATA 接口、多个 M.2 插槽,适合搭建多硬盘存储阵列。

4、散热空间充裕:较大的 PCB 面积允许更合理的元件布局,避免高功耗部件(如 CPU、芯片组)热量堆积。

5、强化供电模块:高端 ATX 主板常采用 12+2 相供电设计,支持超频和旗舰级 CPU 的稳定运行。

6、机箱支持广泛:标准 ATX 机箱可向下兼容 Micro-ATX 和 Mini-ITX 主板,但反之不成立。

四、ATX主板的典型应用场景

1、高性能游戏电脑:多显卡配置、高速内存和顶级 CPU 的组合需要 ATX 主板的扩展能力和供电支持。例如,搭载 RTX 4090 显卡和 Intel i9 处理器的游戏主机,通常选用 ATX 规格。

2、专业工作站:视频渲染、3D 建模等任务依赖多线程 CPU、大容量内存和高速存储,ATX 主板的多通道设计能充分发挥硬件性能。

3、DIY发烧友平台:超频玩家和硬件爱好者青睐 ATX 主板的可玩性,例如通过 BIOS 调节电压、解锁功耗墙,或安装定制水冷系统。

ATX 主板凭借其标准化尺寸、强大扩展能力和广泛兼容性,稳居 “大板” 阵营的核心地位。尽管小型化趋势催生了 Micro-ATX 和 Mini-ITX 等规格,但 ATX 仍是追求性能与功能平衡的最佳选择。用户在选购时,需根据实际需求权衡尺寸、扩展性与成本,方能打造出理想的计算机系统。